تونس ومصر: حين تتحرر السلطوية من أحزابها الحاكمة

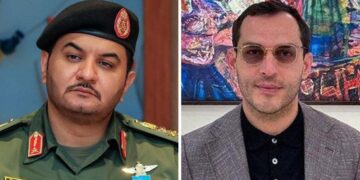

وسام سعادة

تختلف الحال التونسية عن تلك المصرية.

في مصر، اُنتخب عام 2012 لأول مرة رئيسٌ في بلد عربي بالاقتراع المباشر في انتخابات حرّة تنافسية. لكن هذا الرئيس، المرحوم محمد مرسي، وجد نفسه في «غربة» عن جهاز الدولة الذي هو رئيس عليه، وفي غربة ضمن مؤسسات الدولة الدستورية، بما أن البرلمان كان قد حلّه المجلس العسكري حين تولّى هو رئاسة الجمهورية. فلم تعد هناك سلطة تشريعية بإزاء تلك التنفيذية ما فتح الباب لأخذ الأخيرة بأسباب التشريع، والحكم بالمراسيم. استُتبع ذلك بالتالي بغربة إضافية، عن قسم كبير جداً من المجتمع مناهض لهذا الأمر، من فوق مشكلته الأيديولوجية مع جماعة الإخوان.

بالتالي تلاقت بإزاء مرسي النزعتان الأكثر تناقضاً في مجتمع ما، في وقت واحد. النزعة المحتقنة ضد الاستفراد بالسلطة، تقابلها النزعة المحتقنة ضد أي سلطة لا تنبثق عن سلطة العسكر. تلاقت النزعة الأكثر تفلتية والتحررية من السلطان والتسلّط مع النزعة الصميمة لجهاز دولة له طبيعة عسكرية، بل له دينامية «مُعسكرة» للمجتمع المصري ككل. فكانت الإطاحة المزدوجة بمرسي، من تحت (جماهير 30 يونيو/حزيران) ومن فوق (العسكر) ومن وسط (القضاة والميديا). وكانت الإطاحة معه بفكرة الانتخابات الرئاسية الحرة التنافسية، بدليل نكبة وضياع من اعتقد في مصر بعد ذلك أنه بإمكانه التنافس على الرئاسة بعد أن فات ما فات.

لكن ما الذي يختلف هنا بين مصر اليوم وبين مصر أيام حسني مبارك؟ الذي يختلف أنه في أيام مبارك كانت هناك مؤسسة رديفة الى جانب الجيش، هي الحزب الوطني الديموقراطي المتحدر من الاتحاد العربي الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر. سلطة 23 يوليو/تموز كانت سلطة العسكر أولاً، والحزب ثانياً. نسبياً دور الحزب الحاكم في عهد مبارك كان أكبر من دوره في عهد سلفيه. جرى الاستغناء بعد ذلك عن الحزب. وهذا مدخل لتمييز الأنظمة ذات الطبيعة التسلطية في أيامنا، ولو أنه تحول الى حزب بلا عقيدة.

في الماضي، في القرن العشرين، كانت معظم الأنظمة التسلطية الجمهورية في حاجة الى حزب حاكم مديد، الحزب الواحد، أو «الحزب – الدولة». لا تزال هي الحال في كوبا أو في فيتنام أو في الصين، لكنها ليست الحال لا في إيران ولا في مصر ولا في روسيا البوتينية. في هذه التجارب، لا حاجة لنظام الحزب الواحد أو الحزب المهيمن. ولهذا تداعياته المتعلقة أساساً برقعة من يتولى السلطة ومسارات انتقال السلطة، سواء على المستوى الشخص الأول، أو على صعيد تجديد دم النخبة الحاكمة.

في تونس الوضع مختلف. جهاز الدولة المزمن له طبيعة تسلطية هو الآخر، لكنها ليست طبيعة عسكرية. زعيم الحركة الوطنية التونسية وباني دولة الاستقلال الحبيب بو رقيبة كان محامياً، مدنياً. لم يكن بعسكري. لكن هذه السمة المدنية للحاكم ولما كانت غير مقترنة بسمة تداولية تعددية للنظام السياسي، فإنها جنحت للتكامل تدريجياً مع السمة المدنية – الأمنية، البوليس السياسي، أو ربما «اللاسياسي» الاجتثاثي للسياسة نفسها. ولم يحصل ذلك من دون حواجز معترضة تخفف من ثقل هذا التكامل بين الزعيم الكاريزماتي وبين الطابع الأمني للنظام. وهي حواجز ليست كلها من صنف واحد. فهناك من جهة الحيثية الحزبية، ولو كان من خلال الحزب شبه الأحادي، الحزب الدستوري الحاكم. وبخاصة بأنه حزب لا يمكن القول إنه لا يحمل فكرة.

في الماضي، في القرن العشرين، كانت معظم الأنظمة التسلطية الجمهورية في حاجة الى حزب حاكم مديد، الحزب الواحد، أو «الحزب ـ الدولة». لا تزال هي الحال في كوبا أو في فيتنام أو في الصين، لكنها ليست الحال لا في إيران ولا في مصر ولا في روسيا البوتينية

بل هو يحمل فكرة أكثر دستورية وليبرالية وأكثر ديموقراطية بكثير من النظام نفسه. وهناك من جهة ثانية، المجتمع المدني والأنتلجنسيا، وهذه جزء كبير منها انساق في تخيل أو ابتداع «بورقيبية معدّلة» منكهة بالنفحة اليسارية تارة وبالنفحة الليبرالية تارة أخرى. وهناك من جهة ثالثة، النقابات، وبخاصة الاتحاد العام للشغل. وحتى بورقيبة نفسه، سلطويته المديدة لم تسهّل الأمور للجهاز البوليسي الذي كان يتنامى في ظله. وفي نهاية الأمر، فطم هذا الجهاز العلاقة مع بورقيبة فقط حين حجر على المؤسس المسنّ عام 1987. مع «التحول» الانقلابي الذي قاده زين العابدين بن علي، وبمساهمة وأوهام في الأيام الأولى، إن على مستوى الانتلجنسيا أو على مستوى النقابات. بعد خلع بورقيبة فقط تمكن الجهاز الأمني للنظام أن يصير هو كل النظام إلا قليلاً. لماذا؟ فالاتحاد العام للشغل لم يندثر، ونظام «التحول» أدرك حاجته للحفاظ على هذا الاتحاد، بل حاجته في عدم ربط هذا الاتحاد به بشكل مطبق. ولاحقاً تمكن من أداء الاتحاد العام للشغل من لعب دور إطاحي بامتياز ضد بن علي، ودور رعائي تداولي للعملية الانتقالية والتفاوضية بعد بن علي.

بيد أن ما حصل في مصر تكرر في تونس حيال الحزب الحاكم. فجرى حلّه. وخلّف الأمر فراغاً. في الوقت نفسه، البحث عن هوية سياسية لمن هم غير إسلاميين في تونس بعد 2011 ارتبط أيضاً بالشوق الى البحث عن خط بورقيبي من الناحية التحديثية – «العلمانية» وغير بورقيبي من الناحية السلطوية. أما المضمون الاجتماعي – الاقتصادي لهذا الخط المرغوب، فلم يتبلور. وفي النهاية، اكتفى هذا الشوق الى إحياء الخط الى انتخاب رئيس من الزمن الماضي، الباجي قايد السبسي، الذي كان على مشارف التسعين عاما حين وصل الى الكرسي بشكل ديموقراطي. كما لو أن في وصوله بهذه السن الرغبة في إلغاء حدث الانقلاب الحاجر على بورقيبة من طرف أعوانه الأمنيين عام 1987. عاشت تونس مع قايد السبسي تجربة إحيائية بورقيبية، بلباس ديموقراطي. وجرت المبالغة، من بعد خراب التحول الديموقراطي في البلدان الأخرى، بالإشادة بالاستثناء الديموقراطي المستمر فيها، هذا في حين كانت تتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية ويمتنع تشكل المحكمة الدستورية، في انعكاس الى صدع جدي على مستوى المستوى السياسي، بين الإسلاميين وبين غير الإسلاميين، لكن أيضاً بين الراغبين في الطي بجدية لصفحة تحكم الأمن السياسي بأحوال الدولة، وبين الراغبين في استمراره بشكل أو بآخر.

النتيجة كانت وخيمة. تمكن أستاذ مادة القانون الدستوري من تجاوز الانقسام بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وليس تجاوز التصدع على مستوى العقد الاجتماعي نفسه، بل ساهم وصوله للرئاسة بمفاقمة هذا التصدّع، ومن ثم تكريس هذا التصدّع في الدستور الجديد، المنقلب على الدستور السابق لعام 2014، حجته في ذلك أن الدستور السابق فتح المجال للانقسام في السلطة وحولها، وللفساد المستشري من خلال هذا الانقسام، وبالتالي الكلمة الآن لما يمكن أن يصنع الوحدة، والوحدة تكون بنظام الشخص التنفيذي القوي، وبالشكل الذي تتحول فيه كل السلطات الدستورية الى هيئات استشارية في كنف هذا الشخص. كل هذا، والناس مشدوهون من أنى لسعيد هذه القدرة منذ أربع سنوات حتى اليوم على إملاء ما يريد على الجميع. له ذلك انطلاقاً من ثلاثة:

الاعتبار الأول هو التصويت الشعبي له، كظاهرة هي في آن أكاديمية، ومن خارج أروقة الحكم، بل من خارج تقاليد التمرس في السياسة. رئيس كان على ما يبدو يمارس طيلة حياته السياسة في ذهنه فقط طول الوقت.

الاعتبار الثاني هو تعطل المشهد السياسي السابق في ظل استفحال القسمة بين النهضة وأخصامها. ويضاف إليه عدم انبثاق قوة بمستطاعها ربط الافتراق الثقافي مع الإخوان مع نهج اجتماعي منحاز بعمق وفاعلية للطبقات الشعبية، بل إن الوضع ككل شهد نكوصاً اجتماعياً عن فترة بن علي. زادت الحريات عن تلك الفترة، لكن المظالم الاجتماعية زادت أكثر.

ينبري في المقابل اعتبار ثالث: إعادة تشكل النظام الأمني المديد في ظل سعيد، بشكل آخذ فيه مع الوقت الى أن يصبح أكثر نظاماً أمنياً أكثر شطحاً والتهاماً لمساحات الحرية، مما كان عليه النظام الأمني في عهد بن علي، وها أننا نجده يحاول تطويق الاتحاد العام للشغل.

في تونس ـ وعلى الرغم من أن سقوط التمرين الديموقراطي يرد هنا انطلاقا من بقاء رئيس منتخب في الحكم وليس جراء خلعه ـ ما يشابه الحال المصرية. تحديداً يحضر الشبه من حيث تخفف النظامين الأمنيين، الأمن العسكري والأمن المدني، في زمن ما بعد تقويض الوعود الديموقراطية والتحررية لعام 2011 من الحزبين الحاكمين السابقين، حزب مبارك وحزب بن علي. لم تعد للسلطوية في البلدين من حاجة الى حزب حاكم، والاستغناء عنه لم يوسع قواعد المشاركة ولا هو يأتي بانطباع الاستقرار في آلة الحكم. يعطي الانطباع على الأكثر، بأنها ولو طالت، حال استثناء وتخبط.

( القدس العربي )